- 更新日 : 2025年2月19日

製造原価と売上原価との違い、内訳や計算方法、報告書について解説

製造原価とは、製品を作る際にかかった原価の合計を表しますが、英語では”Manufacturing cost”などといい、また当期製品製造原価となると英語では”Cost of products manufactured”などと表現するようです。

この記事では、製造原価と売上原価の違いや、その計算方法、さらには製造原価報告書の意義についても解説します。

目次

製造原価とは?

製造原価とは、製造業において製品の製造にかかった費用のことを指します。

製造原価報告書をCRと表すことがありますが、これは”Cost Report”の略です。

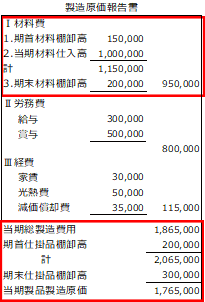

製造原価と製造費用は非常に似かよっていますが、製造原価は完成品に係る当期の製造費用であるのに対し、製造費用には当期完成品と未完成品の費用が含まれています。製造原価報告書で違いを確認しましょう。

製造原価を低く抑えることは、売上高の増大とともに製品販売における利益の増大に直結します。

そのため、いかに効率的な原価要素を構成とするかが製造業における課題の一つとなります。

製造原価と売上原価の違い

製造原価と売上原価との関係を式で表すと、

= 期首仕掛品棚卸高 + 当期総製造費用 - 期末仕掛品棚卸高

となります。

期首の仕掛中の製品に当期の材料費、労務費、経費(製造費用)を加え、そこから期末時点において仕掛中の製品を差し引いたものが当期の製造原価になります。

さらに製造原価と売上原価の違いについて詳細に知りたい場合には、こちらをご参照下さい。

製造原価の種類と内訳

製造原価における材料費、労務費、経費そして仕掛品

製造原価の構成要素には3つの費用があります。

まず1点目が、商品を製造するための材料費や燃料費などの「材料費」です。

2点目に、製品製造に係わった従業員への給与や賞与、賃金などの「労務費」です。

3点目は、材料費や労務費以外の原価である減価償却費や家賃、光熱費などの「経費」です。

これら3つを合計したものが「製造費用」であり、当期のすべてという意味で、「当期総製造費用」といいます。

この「当期総製造費用」に前期末時点での仕掛品を加えたものから、当期末の仕掛品を差し引いて「製造原価」を求めます。

この当期の製品を作るための原価を「当期製品製造原価」といいます。

製造原価における直接費と間接費

また、製造原価は「直接費」と「間接費」に大別することができます。

その製品の製造に必要となる材料費や、製造過程における労務費などは「直接費」に含まれます。

直接費が、特定の商品の原価として「直接消費された」と関連づけることができるのに対して、特定の商品と直接的に関連づけることが難しい費用が「間接費」に含まれます。

具体的には、その商品だけでなく、他にも複数の製品を扱っている工場での減価償却費や家賃、管理部門の労務費などが挙げられます。

一般的に間接費は直接費と比べると、管理が難しいとされています。直接費はその製品に賦課されるが、間接費は定められた配賦基準に従い、各製品に配分する必要があります。

製造原価の計算方法

製造原価は、損益計算書の売上原価を構成するものです。製造費用の状態を示す「製造原価報告書(CR)」で報告が行われます。

製造原価を求めるためには、構成要素である材料費、労務費、経費を合計します。

その際、材料費については前期末在庫がある場合には、

という計算によって当期の材料費を求めます。

次に、当期総製造費用は次の式で求めます。

さらに、期末に仕掛品がある場合には、仕掛品の棚卸高を求めて、当期製品製造原価を求めます。

また、その会社が採用している原価計算ルールによっては、予め計画していた原価と、実際製造に使った原価(実際原価)とに差額が発生した場合、税務上はこの原価の差額のうち期末材料や期末仕掛品に対応する部分は、その期末材料や期末仕掛品の評価額に加算することとなります。

差額の大きさについては、製造原価の1%相当を超えた場合は調整を要するなど、社内における原価計算ルールを明らかにしておきます。

製造原価報告書とは?

製造業においては、当期に販売した製品の製造原価を明らかにし、外部の利害関係者などに報告するため、製造業特有の財務諸表である「製造原価報告書」を作成します。「製造原価明細書」とされる場合もありますが、内容は同じです。

製造原価報告書は損益計算書を補完するための資料として大切ですが、財務諸表等規則では損益計算書に添付しなければならないとしつつも、「連結財務諸表においてセグメント情報を注記している場合は、この限りでない」としています。

したがって、グループ企業等の財務諸表では「単体開示の簡素化」により、製造原価報告書の開示が不要となっています。

また、金融庁の財務諸表等ガイドラインにおいては、次のように記されています。

「当期の総製造原価を材料費、労務費、間接費(又は経費)に区分して期首仕掛品原価に加え、これから期末仕掛品原価を控除する等の方式により表示し、売上原価については、当該売上品の製造原価を材料費、労務費、間接費(又は経費)に区分する等の方式により表示するものとする。

原価差額を仕掛品、製品等に賦課している場合には、総製造原価又は売上原価の内訳項目として当該原価差額を示す科目を付加する等の方式により表示するものとする。」

したがって開示の問題は別として、基本的には製造原価報告書を作成する際、原価差額が含まれる場合には内訳科目として明示することを求めています。

製造原価報告書のひな形・テンプレート-無料ダウンロード

製造原価報告書の作成にはテンプレートの利用が便利です。

今すぐ実務で使用できる、製造原価報告書のテンプレート(エクセル)を無料でダウンロードいただけます。ぜひご活用ください。

製造原価を会計ソフトで管理して業務効率化

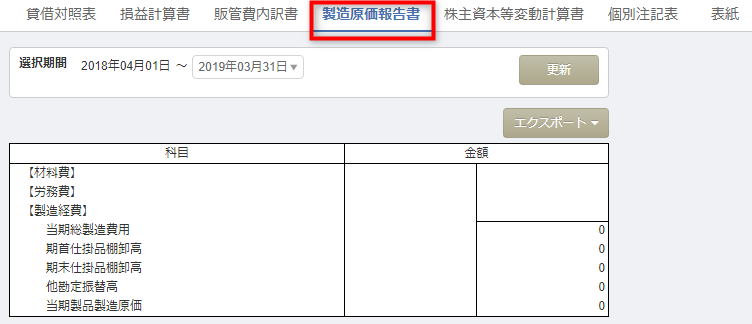

会計ソフトにおける製造原価の管理の一例として、マネーフォワード クラウド会計を見ていきましょう。

まず、事業所の初期設定において「製造原価科目の利用」をありとした場合、製造原価科目が追加され各種の製造原価の科目を入力することができます。

そして、製造原価科目の利用の設定をしている場合には、決算書の中の一つとして製造原価報告書が作成されます。

製造原価報告書の作成もカンタン

マネーフォワード会計のメリットとして、決算書が下記のとおり貸借対照表から個別注記表までが横並びに示され、それぞれについてエクスポート機能も充実しているので、他の資料の作成にも役立ちます。

会計システムは製造原価報告書に限らず、決算の資料がわかりやすく表示され、見たいときにいつでも参照できることが大切ですので、マネーフォワード会計のような見やすい会計ソフトが大いに役立ちます。

製造原価報告書はエクセル等で管理するのではなく、損益計算書や貸借対照表とも連動し、修正や追加の多い決算業務において一括して最新情報が反映される会計ソフトの利用をおすすめします。

よくある質問

製造原価とは?

製造業において製品の製造にかかった費用のことを指します。詳しくはこちらをご覧ください。

製造原価の種類と内訳は?

材料費、労務費、経費、仕掛品があります。詳しくはこちらをご覧ください。

製造原価報告書とは?

当期に販売した製品の製造原価を明らかにし、外部の利害関係者などに報告するための、製造業特有の財務諸表です。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

会計の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

デポジット金の仕訳に使う勘定科目とは

業務上の移動にはSuicaなどの交通系ICカードを使う企業も多いでしょう。ただし、利用し始める際には、デポジットとしてチャージされないお金を預けなくてはなりません。 本記事では、デポジット金を預け金という勘定科目を用いてどのように仕訳するか…

詳しくみるご祝儀を経費にする場合の仕訳と勘定科目まとめ

「ご祝儀」と呼ばれるものには、従業員の結婚や得意先担当者の転勤、永年勤続表彰などで支給する祝い金、従業員の資格取得に対して支給する報奨金などさまざまなものがあります。祝い金や報奨金の支給は会社の経理上、経費として認められるでしょうか?今回は…

詳しくみる複式簿記の書き方を正しく理解していますか?複式簿記の基礎知識と書き方まとめ

複式簿記の書き方、ご存知ですか? 個人事業主はもちろん、たとえ小規模にしても経営者であれば、また、社会人であれば、複式簿記の書き方の基本は知っておきたいものです。 ここでは、複式簿記の大原則と書き方について、最小限の基本をわかりやすく説明し…

詳しくみる減価償却累計額はどんな勘定科目?考え方と仕訳のルールを解説

減価償却は建物や機械装置、ソフトウェアなどの有形・無形固定資産に特有の費用配分処理です。減価償却累計額とはこの減価償却をする際に使う勘定科目で、これを理解するためには減価償却の基本を理解しておく必要があります。 以下では減価償却の基本的な考…

詳しくみる絆創膏を経費にする場合の仕訳に使う勘定科目まとめ

従業員のけがに備えて、絆創膏を購入している会社もあるでしょう。絆創膏を経費にする場合に使える勘定科目は複数あります。どんな勘定科目があるのか、どう使い分ければいいのかを理解し、会社に合った勘定科目で仕訳を行いましょう。 絆創膏の仕訳に使える…

詳しくみるカメラ購入費の仕訳に使える勘定科目まとめ

カメラを帳簿に計上する際の勘定科目には「消耗品費」と「工具器具備品」のどちらかが使われます。どちらの勘定科目を使うかの基準は、購入した際の金額で判断されます。 また、少額減価償却の特例やカメラやレンズのセット購入などによっては、必要経費また…

詳しくみる